生気論 Vitalism |

| 1) 神学時代 the theological era 魂 |

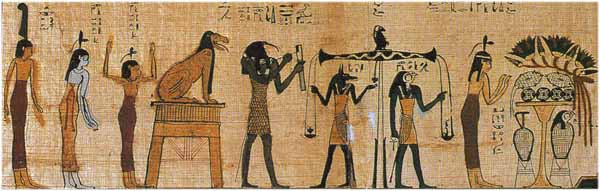

古代エジプト Book of the Dead「日のもとに出現するための呪文」 |

| 2) 形而上学時代 an imperceptible metaphysical transition 息 |

生きている人間が息をすることから、生命力や聖なるものとして捉えられた気息の概念が生まれる。

|

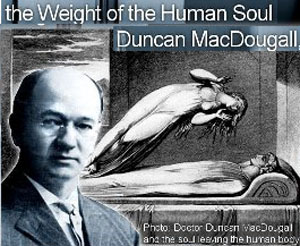

| 3) 科学時代 the positivist period 酸素 |

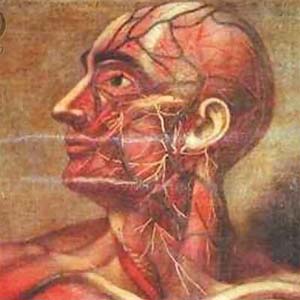

井上円了1858-1919「霊魂不滅論」fig 生命ある者が、常に口から出し入れしている、眼に見えない気体を、なにか魂のようなものと理解していた人類が、その科学的な組成や質量を解明したのは近代になってからのことである。元気の素である酸素は赤血球と結合し、体の隅々まで運ばれ、細胞の酸化エネルギーとなる。呼吸

|

[маски]   コッホ北里神社 |

| 4) 情報学時代 |

GFP 緑色蛍光タンパク質 |

サイバースペース |

| 観測問題 Measurement problem 帰納法の使用に基づく実証そのものの正当性はいかにして正当化されるのか 斉一性の原理 principle of the uniformity of nature 他の要因がない限り事象は今まで通り動いていく 反証主義 Falsificationism |

| 原気(元気) 母体から受け継ぎ腎臓に貯蓄される先天の精が変化生成した気。 生命活動の原動力となる。 中焦からもたらされる後天の精により補給され、臍下丹田(陰交穴、気海穴、石門穴、関元穴のあたり)に集まり、三焦の働きで経絡を介し、全身を循って、臓腑・器官・組織に活力を与える。 宗気 肺において後天の精と天の気が交わって、胸中(膻中)に集まる気。 五臓の心と肺(六腑においては三焦の内、上焦)と関係が深く、臓の活動を支えている気(心の拍動を力強く、規則正しく行わせたり、呼吸や発声をしっかりとさせる気) 営気(栄気) 後天の精から得られる陰性の気(水穀の精気)。津液を血に変化させて、血とともに脈中を行き、1日に人体を50回以上も循って臓腑や手足などの内外諸器官を栄養して、それらの活動を支える。 衛気 えき 後天の精から得られる陽性の気(水穀の悍気)。脈外を素早く循る気で、特に体表近くで活動、肌膚を温め(体温保持)、腠理を開闔(皮膚の収縮と弛緩)し、外邪に対する防衛的な役割をしている。 真気(正気) 先天の気と後天の気からなる気。人体の正常な活動を支える気。 臓気 五臓におさまり、それぞれの経絡の活動を支えている気。 経気 経絡中を行き全身を循り、それぞれの経絡の活動を支えている気。 胃気 胃を働かせる気、胃の働きによって得られた後天の気のことで、有無は予後に重要な影響を及ぼす。 |